Bringt Trump die EU und China näher zusammen oder sind die Gräben zu tief?

Ist China ein "unverzichtbarer Partner" bei der Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit oder einer der "Hauptverursacher" des größten bewaffneten Konflikts auf europäischem Boden seit 1945?

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt es darauf an, wen Sie fragen.

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus hat auf der ganzen Welt schockartige Veränderungen ausgelöst und die Nationen gezwungen, ihre Allianzen und Rivalitäten neu zu bewerten. Sie suchen quasi verzweifelt nach einem Schutz vor der Politik des Präsidenten, der alles in Frage stellt.

Insbesondere seine weitreichenden Zölle haben die Regierungen zutiefst verunsichert. Sie denken nun ernsthaft darüber nach, ob die Handelsströme und Lieferketten, auf die sie sich in den vergangenen Jahrzehnten verlassen haben, über Nacht zusammenbrechen.

Für die Europäische Union, ein exportorientiertes Kraftzentrum und überzeugter Verfechter freier Märkte, sind die Zölle von Trump wie ein Schlag ins Gesicht. Trotz der überraschenden Kehrtwende des Weißen Hauses wird die Union weiterhin dem Basissatz von 10 % unterliegen. Zusätzlich werden Stahl, Aluminium und Autos mit einer Strafabgabe von 25 % belegt. Trump hat mit weiteren Zöllen auf im Ausland hergestellte Arzneimittel gedroht, einem für die Europäer wichtigen Sektor.

Da sich die transatlantischen Beziehungen in einem schwindelerregenden Tempo verschlechtern und der amerikanische Markt immer unzugänglicher wird, ist Brüssel auf der Suche nach wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die von Trump ausgelösten Schockwellen, wenn auch nur teilweise, ausgleichen können.

China hat sich schnell als eine mögliche Option herauskristallisiert

Dank einer breiten Mittelschicht, die immer wohlhabender wird und sich daher immer mehr im Ausland hergestellte Waren leisten kann, ist China ein lukrativer Geschäftspartner, der europäischen Unternehmen neue Kunden und neue Investitionen bescheren kann - genau das, was sie in einer Zeit stagnierenden Wachstums im Inland und politischer Unruhen im Ausland brauchen.

Laut Eurostat waren die USA im Jahr 2023 das wichtigste Zielland für in der EU hergestellte Waren (501,9 Milliarden Euro), gefolgt von China (223,5 Milliarden Euro). Allerdings brachte China nach den USA (346,7 Mrd. EUR) den größten Anteil an Waren in die EU (516,2 Mrd. EUR).

Es war bezeichnend, dass Ursula von der Leyen wenige Tage, nachdem Trump seine selbsternannten "gegenseitigen Zölle" vorgestellt hatte, ein Telefonat mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang führte, um bilaterale Fragen und die Lage der Weltwirtschaft zu erörtern.

"Als Reaktion auf die durch die US-Zölle verursachte weitreichende Störung betonte Präsidentin von der Leyen die Verantwortung Europas und Chinas als zwei der größten Märkte der Welt, ein starkes, reformiertes Handelssystem zu unterstützen, das frei und fair ist und auf gleichen Wettbewerbsbedingungen beruht", so die Europäische Kommission in ihrer offiziellen Erklärung.

Die von Peking veröffentlichte Version war deutlich optimistischer und hob eine "Dynamik des stetigen Wachstums" in den Beziehungen hervor. "China ist bereit, mit der europäischen Seite zusammenzuarbeiten, um die solide und stetige Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU zu fördern", so Li gegenüber von der Leyen.

Der Austausch, der mit ausdrücklicher Kritik an Trumps Politik gespickt war (Li bezeichnete sie als "wirtschaftliches Tyrannisieren"), nährte sofort Spekulationen, dass die beiden Spitzen vorsichtig die Saat für eine Annäherung legen würden.

Von der Leyen, die während ihrer ersten Amtszeit eine neue Politik der Risikominderung gegenüber China verfolgte, hat in den letzten Monaten ihren Ton gemildert. Jetzt spricht die Kommissionschefin lieber von einer "transaktionalen" Außenpolitik, um mit Peking "konstruktiv zu verhandeln".

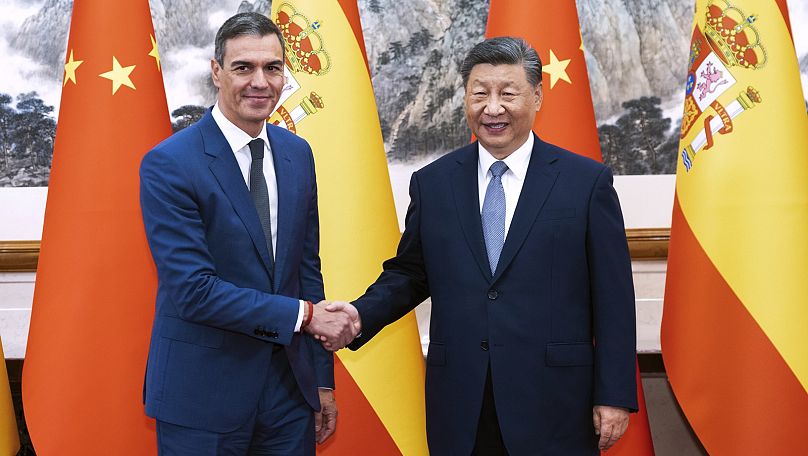

Der Eindruck eines diplomatischen Tauwetters vertiefte sich einige Tage später, als der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Peking flog und mit Präsident Xi Jinping zusammentraf. Sánchez bezeichnete China als "unverzichtbaren Partner" bei der Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit und plädierte für eine Abkehr von der konfrontativen Haltung.

"Spanien ist für ausgewogenere Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China, für die Suche nach Verhandlungslösungen für unsere Differenzen, die wir haben, und für eine stärkere Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse", erklärte Sánchez.

Am Freitag übermittelte die Kommission weitere Neuigkeiten: Brüssel und Peking haben sich darauf geeinigt, die Option von "Preisverpflichtungen" (Mindestpreisen) noch einmal zu prüfen, um den seit langem schwelenden Streit über in China hergestellte Elektrofahrzeuge zu lösen. Diese Option wurde im vergangenen Jahr wiederholt ins Spiel gebracht, dann aber mangels Fortschritten stillschweigend aufgegeben.

Diplomaten aus den Mitgliedstaaten, die traditionell geteilter Meinung darüber sind, wie sie mit China umgehen sollen, haben die Entwicklungen zur Kenntnis genommen, ohne ein Urteil zu fällen.

"Die EU will und muss als zuverlässiger Partner in der Welt gesehen werden", sagte ein Diplomat, der anonym bleiben wollte. "In diesem Sinne entwickelt sich die Diskussion mit China weiter, weil China uns mit anderen Augen sieht. Ich glaube nicht, dass sich der europäische Ansatz gegenüber China komplett geändert hat, aber der Wind hat sich gedreht".

Realitätsprüfung

Die geopolitischen Winde mögen sich drehen - aber nicht alle wehen zu Chinas Gunsten.

Anfang dieser Woche gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt, dass seine Armee zwei chinesische Staatsbürger gefangen genommen hat, die auf ukrainischem Territorium an der Seite Russlands kämpfen. Später erklärte er, seine Regierung habe "präzise Daten" gesammelt, die darauf hindeuteten, dass sich mehr als 150 chinesische Staatsangehörige dem Krieg auf Moskaus Seite angeschlossen hätten.

Die ukrainischen Sicherheitsdienste behaupten, die chinesischen Staatsbürger seien von Russland über Anzeigen, auch in den sozialen Medien, rekrutiert worden, konnten aber nicht überprüfen, ob die Zentralregierung in Peking von der Operation wusste oder daran beteiligt war.

"Ich denke, die Vereinigten Staaten von Amerika sollten dem, was heute geschieht, Aufmerksamkeit schenken. Und wir erwarten, dass dies ein weiteres Land ist, das die russische Invasion in der Ukraine militärisch unterstützt - auf der Seite Russlands. Dies ist ein weiteres Land nach dem Iran und dem nordkoreanischen Militär", sagte Selenskyj.

Das chinesische Außenministerium konterte und erklärte, die Behauptungen entbehrten jeglicher Grundlage".

"Ich möchte betonen, dass die chinesische Regierung chinesische Staatsangehörige stets auffordert, sich von Gebieten mit bewaffneten Konflikten fernzuhalten", sagte Lin Jian, der Sprecher des Ministeriums.

In Brüssel traf die Nachricht nur wenige Stunden nach von der Leyens Gespräch mit Premier Li ein, fast wie ein Realitätscheck, der die Begeisterung über eine mögliche Annäherung dämpfte.

"China der wichtigste Wegbereiter für Russlands Krieg"

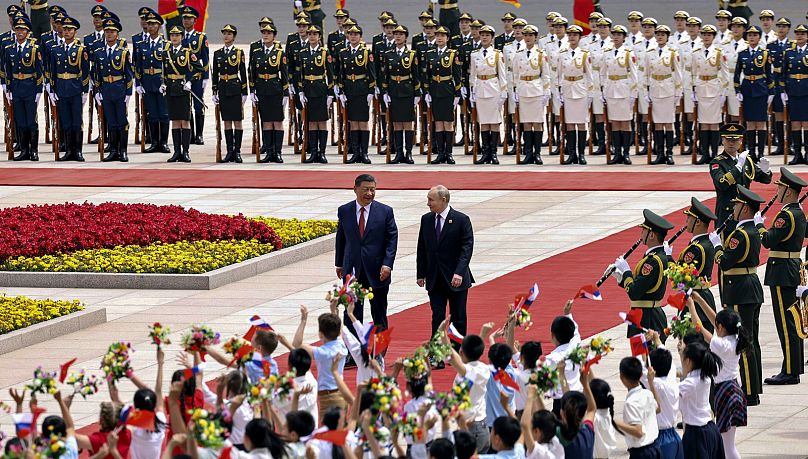

In den vergangenen drei Jahren war die EU bestürzt über Pekings Zurückhaltung bei der Invasion in der Ukraine, die sie stets als "Krise" bezeichnet, und über die "grenzenlose" Partnerschaft zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. (Xi wird voraussichtlich auf Einladung Putins an den Feierlichkeiten zum 9. Mai in Moskau teilnehmen. Im Gegensatz dazu hat er es abgelehnt, zum EU-China-Gipfel im Juli nach Belgien zu reisen.)

Die Hohe Vertreterin Kaja Kallas ließ keinen Zweifel an ihrer Enttäuschung.

"Es ist klar, dass China der wichtigste Wegbereiter für Russlands Krieg ist. Ohne die chinesische Unterstützung wäre Russland nicht in der Lage, den Krieg in dem Umfang zu führen, wie es ihn führt. Wir sehen, dass 80 % der Güter mit doppeltem Verwendungszweck über China nach Russland gelangen", sagte Kallas und bezog sich dabei auf die Umgehung der westlichen Sanktionen.

"Wenn China die Unterstützung wirklich einstellen würde, hätte das Auswirkungen.

Pekings enge Freundschaft mit Moskau hat zu einer Reihe von Missständen und Spannungen beigetragen, die die Beziehungen zwischen der EU und China auf einen historischen Tiefstand gebracht haben.

Weitere Spannungen betreffen den massiven Export von chinesischen Billigprodukten, den massiven Einsatz staatlicher Subventionen zum Nachteil ausländischer Konkurrenten, protektionistische Vorschriften, die den europäischen Zugang zum chinesischen Markt verhindern, die Überwachung von Privatpersonen und Unternehmen, den Umgang mit der COVID-19-Pandemie, das aggressive Verhalten in der Straße von Taiwan, die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in der Region Xinjiang, Menschenrechtsverletzungen, Cyberattacken und Desinformationskampagnen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Koordinierung zwischen Brüssel und Peking zur Bewältigung der Trump'schen Zölle eine Lösung für diese lange - und nicht miteinander verbundene - Reihe offener Fronten bringen wird, die allesamt komplex sind und von Faktoren abhängen, die weit über die Kontrolle der EU hinausgehen.

Obwohl einige führende Politiker wie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán für einen Neustart der Beziehungen plädieren, bleiben andere zutiefst skeptisch. Im Koalitionsvertrag der nächsten deutschen Regierung unter Führung von Friedrich Merz heißt es: "Wir müssen anerkennen, dass die Elemente einer systemischen Rivalität durch das Vorgehen Chinas in den Vordergrund gerückt sind."

Die Widersprüche im öffentlichen Diskurs - Aufrufe zu einer engeren Zusammenarbeit neben scharfer Kritik - verdeutlichen die anhaltende Schwierigkeit, eine gemeinsame, einheitliche Handlungslinie der 27 Mitgliedstaaten gegenüber China zu finden. Die Ambivalenz blieb selbst dann bestehen, als Peking dem Land zur Seite stand, das der Block als seinen Hauptgegner betrachtet - Russland - und sie wird sich fortsetzen, wenn die EU nach neuen Partnern sucht, um Trumps Störung zu begegnen.

Ob diese Partnerschaften auf der Grundlage echter gemeinsamer Werte oder aus opportunistischem Pragmatismus geschmiedet werden, ist eine ganz andere Frage.

"Bei den aktuellen Handelsgesprächen mit China geht es nicht unbedingt um eine engere Zusammenarbeit mit Peking: Es geht vielmehr darum, diesen strategischen Moment der Unsicherheit zu nutzen, um neue Bedingungen und einen neuen Rahmen für das Engagement mit China auszuhandeln", so Alicja Bachulska, Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Es geht nicht um eine Rückkehr zum 'business as usual'. Die EU würde gerne einige Zugeständnisse von Peking erhalten, wie z. B. durchsetzbare Regeln für den Technologietransfer aus China oder Anforderungen an lokale Inhalte, um einen höheren Mehrwert für die europäische Wirtschaft zu gewährleisten. Es bleibt unklar, ob Peking dazu bereit wäre."

Today