Affiches de la Belle Époque, sexe et body art : les expositions d'art incontournables de 2025

Si 2025 a prouvé quelque chose, c’est que le centre de gravité du monde de l’art se déplace. Oui, Paris a offert des expositions phares : David Hockney a presque fait pleurer certains critiques à la Fondation Louis Vuitton, tandis que le Musée d’Orsay nous a rappelé à quel point les affiches de la Belle Époque comptent encore.

Mais certains des moments les plus enthousiasmants de l’année se sont joués loin des capitales artistiques traditionnelles : l’Asie centrale s’est imposée avec des institutions et des événements capables de changer la donne, tandis que Chypre lançait sa première foire d’art internationale. De la théâtralité sans peur de Leigh Bowery à la Tate Modern aux confessions brutes de Tracey Emin à Florence, ces expositions réclamaient l’attention, non seulement pour ce qu’elles montraient, mais pour la manière dont elles reconfiguraient le débat sur la place de l’art dans le monde.

L’art est dans la rue au Musée d’Orsay

Plongée en profondeur du Musée d’Orsay dans la culture de l’affiche Belle Époque, l’exposition paraissait étonnamment urgente pour un événement consacré à la publicité du XIXe siècle. Réunissant près de 230 œuvres, dont Toulouse-Lautrec, Mucha, Chéret et les Nabis, l’exposition retraçait comment l’affiche illustrée a transformé Paris en terrain de jeu visuel. Ce qui la rendait si parlante, c’était l’attention portée à la rue, à la fois galerie et champ de bataille : ces colonnes Morris et ces hommes-sandwichs n’étaient pas de simples notes de bas de page pittoresques, ils étaient les réseaux sociaux de leur époque. L’exposition a habilement présenté l’art de l’affiche comme une démocratisation radicale : « de l’art pour tous » bien avant l’ère des hashtags sur l’accessibilité. Organisée avec la Bibliothèque nationale de France, c’était la première exposition de cette ampleur dédiée aux « maîtres de l’affiche », et elle plaidait de façon convaincante pour prendre l’art commercial au sérieux.

Biennale de Boukhara

La scène d’art contemporain d’Asie centrale s’est annoncée avec sérieux lorsque la première Biennale de Boukhara a transformé madrasas et caravansérails de la ville ouzbèke en espaces d’exposition. Commissariée par Diana Campbell et intitulée « Recipes for Broken Hearts », cette manifestation de dix semaines a associé plus de 70 artistes internationaux à des artisans ouzbeks, en revendiquant une égalité de traitement pour chacun. Le concept, ancré dans le mythe d’Ibn Sînâ inventant le plov pour guérir un prince transi d’amour, interrogeait avec finesse à qui revient le mérite dans les pratiques collaboratives. Plutôt que de traiter l’architecture de Boukhara, classée à l’UNESCO, comme simple décor, la biennale a engagé habitants et visiteurs dans des discussions sur l’héritage et l’identité contemporaine. Avec Antony Gormley et Slavs and Tatars aux côtés de créateurs locaux, et un véritable dialogue remplaçant l’alibi symbolique, elle proposait un modèle neuf pour les biennales internationales à l’heure de la lassitude des événements.

Leigh Bowery ! à la Tate Modern

La célébration de Leigh Bowery par la Tate Modern venait réparer un oubli pour un artiste qui refusait toute catégorisation. L’exposition se déployait entre performance, culture club, mode et body art, Bowery ne voyant aucune frontière entre ces domaines. Ses « looks » iconiques (le mot costume serait trop réducteur) étaient présentés aux côtés de collaborations allant de Lucian Freud à Michael Clark, montrant comment Bowery a réinventé l’habit comme sculpture et son corps comme un outil métamorphique. Il en ressortait à la fois un portrait des nuits londoniennes des années 1980 et 1990 et une réflexion de fond sur la manière dont son approche intrépide du genre, de la sexualité et de l’esthétique continue de résonner. L’exposition n’a pas aseptisé ses provocations ni ses excès ; elle a au contraire célébré la façon dont il a bousculé les codes de la bienséance tout en créant une culture visuelle véritablement novatrice.

VIMA Art Fair

Chypre a eu son moment sur la scène artistique mondiale avec VIMA, première foire internationale d’art contemporain de l’île. Organisée dans une ancienne cave de Limassol réhabilitée, avec vue sur la mer, elle offrait une intimité bienvenue face à l’épuisant circuit Bâle-Miami-Paris. Vingt-sept galeries venues de Chypre, de Grèce, du Liban, des Émirats arabes unis, du Nigeria, du Royaume-Uni et d’ailleurs ont plaidé pour Chypre comme carrefour essentiel entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. La sélection impressionnait, avec The Breeder (Athènes), Tiwani Contemporary, The Third Line (Dubaï), mais l’essentiel tenait au véritable dialogue que VIMA a instauré entre écosystèmes régionaux. Le grand projet du commissaire Ludovic Delalande, « The Posterity of the Sun », donnait l’assise conceptuelle, tandis que conférences et performances entretenaient une belle énergie. Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître.

David Hockney, 25 à la Fondation Louis Vuitton

Annoncée comme centrée sur les 25 dernières années, cette vaste exposition remontait malicieusement jusqu’en 1955, en s’ouvrant sur le portrait du père comptable d’un Hockney de 18 ans. Plus de 400 œuvres remplissaient l’édifice de la Fondation Louis Vuitton signé Frank Gehry (l’architecte avait droit à son propre portrait dans le parcours), des peintures aux travaux numériques sur iPhone et iPad, jusqu’à des installations vidéo immersives. Ce qui aurait pu paraître complaisant démontrait au contraire un artiste toujours en train d’expérimenter, toujours curieux. Les prêts internationaux étaient renversants : des institutions, d’Oslo à Melbourne, ont contribué, et l’implication personnelle de Hockney dans chaque détail sautait aux yeux. C’était la plus grande exposition de l’artiste à ce jour, et hors du commun : un critique a même confié en être sorti en larmes.

Ouverture du Musée d’art d’Almaty

Avec la Biennale de Boukhara, septembre a marqué un autre moment important pour l’art contemporain d’Asie centrale avec l’ouverture du Musée d’art d’Almaty. Financé par l’entrepreneur Nurlan Smagulov et conçu par Chapman Taylor, dont les lignes architecturales font écho aux monts Tian Shan, ALMA est devenu le premier musée privé d’art moderne et contemporain de la région. L’exposition inaugurale associait une collection de 700 œuvres kazakhes et d’Asie centrale à une rétrospective solo d’Almagul Menlibayeva, dont l’exploration du mythe, de la mémoire et de la géographie donnait le ton. Des commandes en extérieur de Yinka Shonibare et Jaume Plensa, ainsi que des Artist Rooms consacrées à Richard Serra et Yayoi Kusama, affichaient une ambition dépassant le seul ancrage régional. Sa directrice artistique, Meruyert Kaliyeva, l’a présenté comme un lieu réunissant des générations d’artistes, de ceux qui risquaient la persécution sous le régime soviétique aux praticiens d’aujourd’hui.

Rencontres : Giacometti, Barbican

La série annuelle du Barbican, qui met Alberto Giacometti en dialogue avec des sculpteurs contemporains, semblait réellement féconde, loin du gadget. Organisée avec la Fondation Giacometti, elle s’est ouverte avec Huma Bhabha, puis Mona Hatoum (Lynda Benglis est annoncée pour 2026), tissant des dialogues intergénérationnels autour de la mort, de la fragmentation, de la mémoire et du trauma. Les figures allongées d’après-guerre de Giacometti, réponse à la dévastation de la Seconde Guerre mondiale et méditation sur la forme humaine, trouvaient un véritable écho chez des artistes contemporains aux prises avec leurs propres moments de crise. Le nouvel espace, à taille humaine, favorisait l’attention plutôt que la sidération des blockbusters.

Tracey Emin : Sex and Solitude au Palazzo Strozzi

La première grande exposition institutionnelle de Tracey Emin en Italie a apporté son intensité confessionnelle au Palazzo Strozzi de Florence. Placée sous le commissariat d’Arturo Galansino, « Sex and Solitude » réunissait plus de 60 œuvres – peintures, dessins, broderies, néons et sculptures. Le cadre comptait : les explorations à vif d’Emin sur le corps et le désir créaient une friction provocatrice avec l’héritage Renaissance de Florence, tout en l’inscrivant dans la riche histoire artistique de la ville. Des œuvres traversées par l’amour, la perte, la maladie et la guérison sonnaient juste, à la fois explicites et d’une vulnérabilité exceptionnelle. Bien que l’éventail chronologique des pièces fût large, Emin a insisté, dans un entretien avant l’ouverture, sur le fait qu’il ne s’agissait « pas d’un panorama ». « Je n’aime pas les expositions panoramiques ni les rétrospectives. J’aime vivre au présent », a‑t‑elle déclaré.

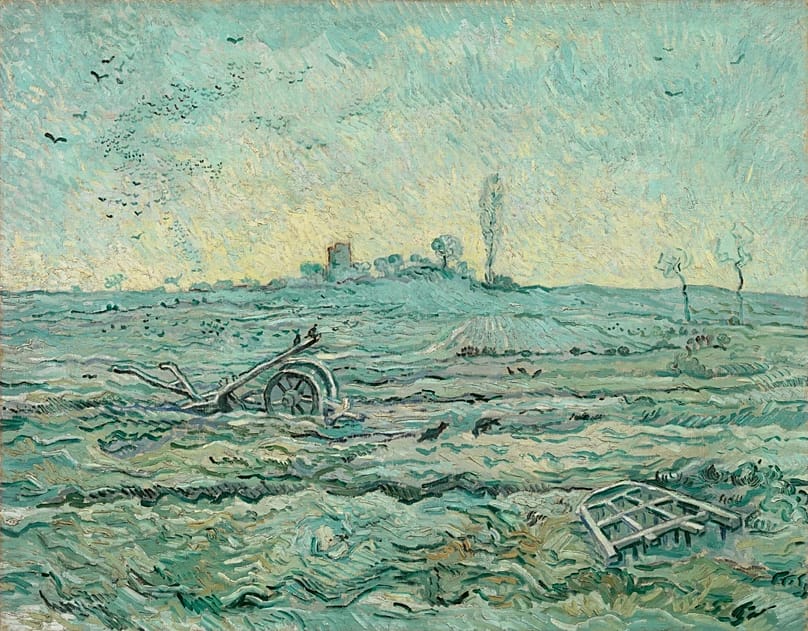

Kiefer / Van Gogh à la Royal Academy

La petite exposition en trois salles de la Royal Academy retraçait comment Vincent van Gogh hante Anselm Kiefer depuis près de soixante ans. Tout commençait lorsqu’un Kiefer de 18 ans obtint une bourse de voyage pour suivre les pas de Van Gogh, des Pays-Bas à Arles via la Belgique. Conçue avec le musée Van Gogh d’Amsterdam, l’exposition mettait en vis-à-vis des œuvres des deux artistes pour révéler des préoccupations communes : mythologie, philosophie, poids de l’histoire, tout en respectant leurs approches distinctes. Les toiles et sculptures monumentales de Kiefer, nourries par le postimpressionnisme pionnier de Van Gogh, y gagnaient un éclairage neuf, tandis que les ultimes œuvres de 1890 de Van Gogh paraissaient revivifiées. De nouvelles pièces de Kiefer, présentées pour la première fois, prouvaient qu’il continue d’explorer cette rencontre fondatrice. Cette présentation resserrée permettait de suivre les filiations sans forcer les liens.

Du cœur à la main : Dolce & Gabbana au Grand Palais

La mode a eu son heure de musée lorsque Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont investi le Grand Palais à Paris pour célébrer quarante ans d’une vision maximaliste. Après sa première à Milan, « Du cœur à la main » s’est déployée sur 1 200 mètres carrés et trois niveaux à Paris, avec 200 pièces d’Alta Moda et d’Alta Sartoria, 300 accessoires faits main et 130 œuvres réparties en 12 tableaux à couper le souffle. Placée sous le commissariat de Florence Müller, l’exposition situait à juste titre l’artisanat de D&G dans l’héritage artistique plus large de l’Italie. La vue rapprochée de leur savoir-faire (ces places au premier rang que la plupart d’entre nous n’obtiennent jamais) révélait une pure maîtrise sous l’excès théâtral.

Ce texte a été traduit avec l’aide de l’intelligence artificielle. Signaler un problème : [feedback-articles-fr@euronews.com].

Today