Krankes System? Wie die Parteien das Gesundheitswesen retten wollen

Die Union liegt in den aktuellen Umfragen vorn. Das Wahlprogramm der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2025 legt unter anderem besonderen Wert auf die Prävention im Gesundheitsbereich. Ein weiterer Fokus liegt auf der stationären und ambulanten Versorgung im ländlichen Raum sowie der Verbesserung der Notfallversorgung.

In Bezug auf Hausarztpraxen sieht das Programm vor, dass diese eine stärkere Steuerungsfunktion für die Patienten übernehmen, um die Behandlungsabläufe zu verbessern. Um mehr Zeit für die eigentliche Behandlung zu schaffen, will die Union "alle Berufsgruppen von Bürokratie entlasten".

Digitalisierung des Gesundheitssystems

Helfen soll eine fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die Union plant, die Potenziale der elektronischen Patientenakte (ePA), digitalen Gesundheitsanwendungen und Künstlicher Intelligenz (KI) "im Einklang mit dem Datenschutz weiter auszuschöpfen".

Zur geplanten Krankenhausreform wird betont, dass die Planungshoheit der Bundesländer für Krankenhäuser "unberührt" bleiben soll. Ziel sei es, einen abrupten Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft zu vermeiden. "Fehlentwicklungen infolge der Krankenhausreform" sollen korrigiert werden.

Die Union setzt sich zudem für eine Verbesserung der Pflegequalität und der Arbeitsbedingungen in der Altenpflege ein. Um die finanzielle Vorsorge für den Pflegefall erschwinglich zu gestalten, befürwortet die Union einen Mix aus verschiedenen Finanzierungsquellen: der gesetzlichen Pflegeversicherung, betrieblicher Mitfinanzierung, Steuermitteln und individueller Vorsorge durch Pflegezusatzversicherungen.

Zudem soll eine steuerliche Absetzbarkeit der Ausgaben zu verbessern geplant werden. Ein weiterer Bestandteil der Strategie ist die gesundheitliche Vorsorge: Durch Prävention und Reha soll Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich hinausgezögert werden, um das Pflegesystem zu entlasten.

AfD derzeit an zweiter Stelle

Die AfD setzt in ihrem Wahlprogramm einen starken Fokus auf die Entbürokratisierung des Gesundheitswesens.

Drücken will die Partei die "exorbitant hohen Verwaltungskosten", die man "durch eine Zusammenführung von Kranken- und Pflegeversicherung, sowie die Vereinfachung der enorm aufgesplitterten Selbstverwaltungsstrukturen bei Kassenärzten, Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegedienstleistungen massiv senken" wolle.

Bei den organisatorischen Strukturen und Verwaltungsprozessen wird mehr auf Selbstverantwortung und -organisation durch die Beteiligten selbst gesetzt, wie zum Beispiel Kassenärzte und Krankenhäuser, statt durch externe oder staatliche Stellen.

Ablehnung der "Gender-Ideologie" im Gesundheitswesen

Die AfD kritisiert die zunehmende Berücksichtigung von Genderfragen und fordert eine Rückbesinnung auf biologische Tatsachen in der medizinischen Praxis.

Zudem werden Bedenken gegenüber der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen im Regierungsprogramm geäußert. Sie spricht sich gegen die Einrichtung zentraler Datenbanken für medizinische Behandlungsdaten aus, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu schützen.

In der Pflege fordert die AfD eine bundesweit einheitliche gesetzliche Personalbemessung in pflegesensitiven Bereichen, um eine sichere pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Die Partei will auch die Pflegekammern abschaffen, da diese ihrer Ansicht nach zusätzliche Bürokratie und Zwangsbeiträge mit sich bringen. Zudem soll die häusliche Pflege finanziell besser honorieren, um Familien zu entlasten.

Auf Platz 3 in den Umfragen liegt die SPD

Die Sozialdemokraten streben eine Bürgerversicherung an, in der sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte integriert sind, um Unterschiede bei Wartezeiten und Behandlungsmöglichkeiten zu beseitigen.

Für Ärzte und Krankenhäuser strebt die SPD ein "einheitliches und einfaches Vergütungssystem" an. Zudem sollen versicherungsfremde Leistungen, die derzeit aus den Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bestritten werden, verstärkt durch Steuermittel finanziert werden.

Bereits eingeleitete Reformen der laufenden Legislaturperiode sollen fortgeführt werden.

Dazu gehören unter anderem Pläne zur Verbesserung der ambulanten Versorgung, wie die Entbudgetisierung von Hausärzten, die Einführung von Advanced Practice Nurses und Gemeindeschwestern sowie der Ausbau von Gesundheitskiosken als Angebote für besonders vulnerable Gruppen.

Zur künftigen Finanzierung des Gesundheitswesens soll es einen "Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen" geben, der "gerechter ausgestaltet werden" soll, und zwar nicht nur aus der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern auch aus den privaten Krankenversicherungsunternehmen. Diese sollen zum "Risikostrukturausgleich" beitragen.

Die Partei setzt sich für die Beseitigung der "Unterschiede bei Wartezeiten zwischen privat und gesetzlich Versicherten" ein und plant die Einführung einer "Termingarantie durch die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung".

Demnach sollen gesetzlich Versicherte künftig genauso schnell einen Termin erhalten wie privat Versicherte. Sollte diese Termingarantie nicht eingehalten werden, sollen gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine Beitragsreduzierung haben.

Die SPD setzt stark auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sie plant, die elektronische Patientenakte zu einem persönlichen Gesundheitsberater weiterzuentwickeln und die Chancen der Digitalisierung im Bereich der Prävention zu nutzen.

Thema Pflege: Die Eigenanteile für stationäre Langzeitpflege sollen auf maximal 1.000 Euro pro Monat festgelegt werden, womit eine finanzielle Überforderung verhindert werden soll. Darüber hinaus strebt die Partei die Schaffung eines solidarisch finanzierten Pflegesystems an.

Das heißt, dass das bisherige Nebeneinander von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung beendet wird und stattdessen ein System geschaffen wird, das alle Menschen einbezieht. Zudem setzt sich die SPD für mehr Unterstützung für pflegende Angehörige ein, unter anderem durch die Einführung eines Familienpflegegeldes.

Bündnis 90/Die Grünen liegen relativ knapp hinter der SPD

Der Fokus der Grünen liegt auf Prävention und Gesundheitsförderung. Denn: Durch Verhaltens- und Verhältnisprävention sei es möglich, Milliarden im Gesundheitswesen zu sparen, die ausgegeben werden, um Krankheiten zu therapieren, die sich verhindern ließen.

Es wird ein Bund-Länder-Pakt für mentale Gesundheit vorgeschlagen, um den Zugang zu psychosozialen und therapeutischen Angeboten, insbesondere für Kinder und Jugendliche, zu verbessern. Ein weiteres Ziel ist es, das Gesundheitswesen besser auf Epidemien, Katastrophen und militärische Bedrohungen vorzubereiten.

Die Partei setzt sich für eine bessere Verteilung von Arztpraxen und Krankenhäusern ein, insbesondere auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Gleichzeitig möchten die Grünen die Qualität der Versorgung durch stärkere Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsakteure (Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) und durch mehr Kooperation zwischen den Gesundheitsdiensten erhöhen.

Unterstützt wird die Integration von alternativen Heilmethoden und komplementären Therapien in die Schulmedizin, sofern diese evidenzbasiert sind.

Die Grünen setzen sich in der Pflege für die Einführung einer Pflegebürgerversicherung ein. Dabei soll zunächst ein Ausgleich zwischen der gesetzlichen und der privaten Pflegeversicherung erreicht werden, sodass besserverdienende Versicherte stärker zur Finanzierung der Pflege beitragen als Menschen mit geringem Einkommen. Auch Kapitaleinnahmen sollen zur Finanzierung des Pflegesystems genutzt werden, um höhere Beiträge auf Löhne und Gehälter zu vermeiden. Zudem möchte die Partei öffentliche und gemeinnützige Träger im Pflegebereich stärken, um den Einfluss von Finanzinvestoren auf die Pflegeversorgung zu begrenzen.

Noch vor der Wahl: Entbudgetisierung der Hausärzte umgesetzt

Ein Thema, das den Hausärzten wichtig war, wurde von der derzeitigen Ampelkoalition noch schnell vor der Bundestagswahl durchgedrückt: SPD, Grüne und FDP haben sich darauf geeinigt, die sogenannte Entbudgetisierung umzusetzen. Damit wird Mehrarbeit künftig bezahlt, auch wenn das Budget der Praxis aufgebraucht ist.

Denn bisher gab es eine Obergrenze des Ärztehonorars. Wenn ein Hausarzt dieses Budget überzog, bekam er dies nicht von den Krankenkassen bezahlt.

Der Verband der Hausärzte begrüßte die Entbudgetisierung als einen "wichtigen ersten Schritt, um der Krise der hausärztlichen Versorgung endlich etwas entgegenzusetzen."

Die Regelung gilt jedoch nicht für die Fachärzte. Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht es als vordringliche Aufgabe der neuen Bundesregierung, auch die schrittweise Entbudgetisierung dieser Leistungen voranzutreiben.

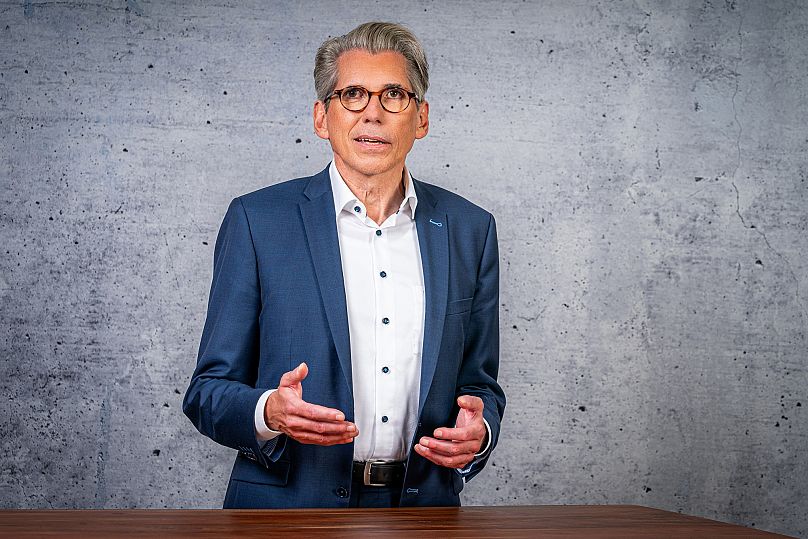

BÄK: Ärzte durch Anreize aus dem Ruhestand holen

"Für die Sicherung einer stabilen, hochwertigen und auf die Bedürfnisse der Patienten ausgerichteten ambulanten Versorgung ist es grundlegend, dass ärztlich erbrachte Leistungen auch vollständig vergütet werden", so Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. "Das gilt im gleichen Maße für die Leistungen der Fachärzte in Deutschland."

Als Lösungsmöglichkeit zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung sieht Reinhardt Potenzial bei Ärzten im Ruhestand. Wenn durch Teilzeitanstellungen oder steuerliche Sonderregelungen Anreize geschaffen würden, damit ältere Ärzte aus dem Ruhestand zurückkehren oder länger im Beruf bleiben, könne das einen erheblichen Unterschied machen. Auch eine bessere Koordination könne helfen.

Keine Zweitmeinung mehr auf Kassenkosten

Weitere personelle Ressourcen könnten durch eine effizientere Steuerung der Patienten genutzt werden. Viele Patienten konsultierten mehrere Ärzte, was zu einem "ungeordneten Nebeneinander" in der Versorgung führe.

Zweitmeinungen auf Kassenkosten könnten, wenn es nach der Bundesärztekammer geht, abgeschafft werden. In Deutschland kommen derzeit im Schnitt auf jeden Patienten 1,5 Hausärzte. Patienten sollen verpflichtet werden, sich auf einen Arzt festzulegen.

Ein Vorschlag, den auch DAK-Vorstand Andreas Storm unterstützt.

Die Lösung sei insbesondere "eine konsequente Steuerung der Patientenversorgung durch die Ärzteschaft, wie diese kürzlich von der Bundesärztekammer vorgeschlagen wurde", so Storm.

Es solle zum Normalfall werden, dass sich Patienten bei einer Hausarztpraxis einschreiben, die die Koordinierung weiterer Behandlungen übernimmt.

Grundsätzlich müsse die GKV enger mit der Ärzteschaft zusammenarbeiten. Wichtig sei, dass die Krankenkassen künftig nicht mehr Geld für Leistungen ausgeben als sie einnehmen.

Die Kassen haben bereits einen drastischen Beitragssprung angekündigt - demnach droht allein in der GKV in den nächsten zehn Jahren ein Beitragssprung von 17,5 auf 20 Prozent.

DAK-Chef: "Gravierendes Finanzierungsproblem im Sozialsystem"

Die gesamten Sozialabgaben in Deutschland könnten laut einer neuen Projektion des IGES Instituts im Auftrag der DAK-Gesundheit bis 2035 in Richtung 50 Prozent klettern. Für die Berechnung wurden Daten der Bundesministerien und Sozialversicherungsträger für alle Zweige der Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) mit der zu erwartenden Beitragsentwicklung bis 2035 herangezogen.

Die DAK fordert von der neuen Bundesregierung nach den Wahlen ein Gegensteuern, um die Beitragsspirale zu stoppen.

DAK-Chef Storm: "Es gibt ein gravierendes Finanzierungsproblem im Sozialsystem, das kurzfristig gelöst werden muss und kann, um Versicherte und Arbeitgeber nicht weiter zu belasten." Falls die nächste Bundesregierung die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht schnell neu regelt, würden allein hier die Beiträge bis 2035 von derzeit 17,5 auf 20 Prozent steigen.

Eine Umfinanzierung und die Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aus Steuermitteln sei erforderlich, so Storm weiter. "Die geplante verfassungswidrige Finanzierung des Transformationsfonds zur Krankenhausreform muss gestoppt werden, was die Krankenkassen jährlich um 2,5 Milliarden Euro entlastet."

Dass die Regelung verfassungsrechtlich problematisch sei, zeige ein Gutachten der PKV und des GKV-Spitzenverbands. Auch der Bundesrechnungshof habe sich entsprechend geäußert. Storm hofft, dass es in diesem Bereich zu einer "Selbstkorrektur der Politik" kommt.

Zudem solle der Steuerzuschuss an die GKV von bisher 14,5 Milliarden Euro auf 21,5 Milliarden Euro pro Jahr angehoben werden, denn, so Storm, bislang sei die Krankenversicherung für Empfänger von Bürgergeld völlig unzureichend finanziert.

Kritikpunkt: Vergewerblichung der Zahnheilkunde

Die Bundeszahnärztekammer sowie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) sehen indes seit Jahren Gefahren durch iMVZ (investorengetragene Medizinische Versorgungszentren). Private Investoren im Gesundheitswesen trimmen MVZ demnach auf maximalen Gewinn und verkaufen sie nach kurzer Zeit weiter. Kosten müssen gesenkt, Gewinne gesteigert werden, nach Tarif bezahlt wird demnach selten. Nach einer Studie der Universität Bochum landen über 75 Prozent der Einnahmen über die meist internationalen Investoren in "Steuerparadiesen".

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat vor rund einem Monat zu diesem Thema ein Urteil gefällt, wenn auch in einem anderen Fachbereich: Ein EU-Mitgliedstaat darf die Beteiligung reiner Finanzinvestoren am Kapital einer Rechtsanwaltsgesellschaft verbieten. Dies soll gewährleisten, dass Anwälte ihren Beruf unabhängig und unter Beachtung ihrer Berufs- und Standespflichten ausüben könnten, so das Gericht.

BZÄK und KZBV: Niedergelassene Zahnärzte stärken

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Martin Hendges, sieht das als möglichen Hebel: "Der Einwand mancher Politiker und Investoren, eine Reglementierung der Investorenbeteiligung an Zahnarztpraxen sei verfassungs- oder europarechtswidrig, ist mit der Entscheidung des EuGH nun endgültig vom Tisch. Wir fordern die Parteien der zukünftigen Regierungskoalition erneut auf: Nehmen Sie endlich den Schutz der Patienten in Ihre Programme auf und schützen Sie die zahnärztliche Unabhängigkeit durch Regulierung der Investoren in der Zahnheilkunde."

Grundsätzlich spiegelt sich ein Wunsch nach mehr Effizienz in der deutschen Gesundheitspolitik wider. Was davon nach der Bundestagswahl in welcher Form umgesetzt werden kann, wird sicher das Wahlergebnis entscheiden.

Noch weitere Fragen zu den Regierungsprogrammen der Parteien?

Natürlich kann man bei der Wahl noch mehr Parteien wählen, als die, die wir aufgezählt haben. Fragen Sie hierzu einfach den KI-Chatbot von wahl.chat.

Today