"Je suis le plus fervent défenseur d'Israël à Bruxelles", déclare le chef de la diplomatie allemande

Mardi, des événements à travers toute l'Allemagne ont marqué l'anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, et le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul a exprimé un fort soutien à Israël.

« En tant qu'Allemand, je suis automatiquement le défenseur le plus clair d'Israël, pas seulement personnellement, en tant que Johann Wadephul », a-t-il déclaré à Paul Ronzheimer, animateur du podcast d'actualité quotidien numéro un en Allemagne.

Wadephul s'est félicité d'être « celui qui se tient toujours le plus clairement aux côtés d'Israël » lorsqu'il est entouré de ses homologues de l'UE à Bruxelles.

À la Porte de Brandebourg à Berlin mardi, les noms des victimes israéliennes de ce jour-là ont été lus lors d'une cérémonie.

Le chancelier Friedrich Merz, un chrétien-démocrate comme Wadephul, a profité de l'occasion pour mettre en garde contre les niveaux croissants d'antisémitisme et a appelé les Allemands à montrer leur solidarité avec leurs compatriotes juifs.

« Montrons tous que nous sommes à leurs côtés et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les Juifs puissent vivre ici en Allemagne en toute confiance et sans peur », a-t-il déclaré dans un message vidéo publié mardi sur X.

Deux jours auparavant, Merz avait suggéré que l'Allemagne boycotte le Concours Eurovision de la chanson de l'année prochaine si Israël en est exclu.

« C'est un scandale que cela soit même discuté. Israël a sa place là-bas », a-t-il dit.

Plus récemment, Berlin n'a pas reconnu l'État palestinien, contrairement à certains de ses voisins, et a rejeté les sanctions contre Israël proposées par la Commission européenne.

Pourquoi l'Allemagne est-elle le plus proche allié d'Israël en Europe ?

Alors, pourquoi au sein de l'Union européenne, l'Allemagne se distingue-t-elle comme l'allié le plus vocal et le plus proche d'Israël ?

La raison la plus évidente est le passé nazi de l'Allemagne avec la persécution et le meurtre de millions de Juifs européens.

En 1949, lorsque l'Allemagne est redevenue une démocratie et que la République fédérale a été fondée, un concept politique a pris racine et a dominé la politique allemande pour le reste du siècle : le concept de « Vergangenheitsbewältigung » ou « faire face au passé » – une tâche apparemment insurmontable.

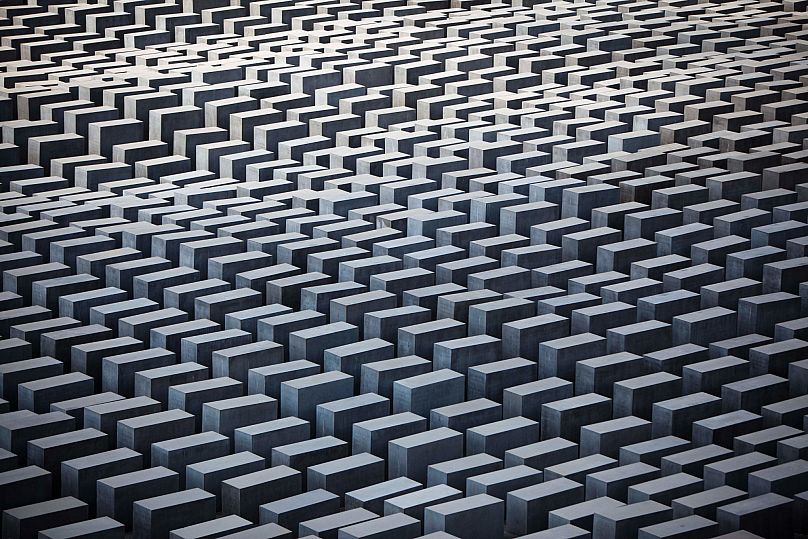

Ce concept a permis de confronter les crimes commis par les Allemands, de traduire en justice les auteurs et responsables, de traiter l'Holocauste dans l'art et la culture ou de rendre hommage aux victimes.

Selon les mots du premier président allemand d'après-guerre, Theodor Heuss : « Il n'y a pas de culpabilité collective, mais une honte collective. »

Depuis les années 1950, les gouvernements successifs, d'abord à Bonn puis à Berlin, ont cru que l'Allemagne avait une obligation historique de lutter contre l'antisémitisme et de protéger l'État d'Israël.

À la suite de l'accord de Luxembourg de 1952, signé par le chancelier Konrad Adenauer et le Premier ministre David Ben-Gurion, l'Allemagne a accepté de verser 3 milliards de Deutsche Mark (environ 714 millions de dollars à l'époque) à Israël pour aider le jeune pays à absorber plus d'un demi-million de survivants de l'Holocauste.

Au total, les paiements allemands à Israël et aux organisations juives se sont élevés à 90 milliards de dollars en indemnisation des souffrances et des pertes dues à la persécution nazie.

Après l'établissement officiel des relations diplomatiques entre l'Allemagne et Israël en 1965, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration, bien qu'une profonde méfiance envers le peuple allemand soit restée répandue en Israël et dans les communautés de la diaspora juive dans le monde entier pendant de nombreuses années.

Les voyageurs allemands nés avant 1928, par exemple, doivent toujours demander un visa touristique spécial, tandis qu'un passeport ordinaire suffit pour les Allemands plus jeunes.

Aujourd'hui, l'Allemagne et Israël entretiennent une « relation spéciale », dont un pilier central est l'engagement de Berlin envers la sécurité d'Israël dans le cadre de sa Staatsräson (raison d'État), une phrase inventée par la chancelière Angela Merkel en 2008.

Après une visite en Israël en 2022, le chancelier Olaf Scholz l'a renforcée : « Le meurtre de masse des Juifs a pris naissance en Allemagne. Il a été planifié et exécuté par des Allemands. Cela donne à chaque gouvernement allemand la responsabilité perpétuelle de la sécurité de l'État d'Israël et de la protection de la vie juive. Nous n'oublierons jamais les souffrances et les victimes de millions de personnes. »

Au fil des ans, l'Allemagne est devenue le deuxième fournisseur d'armes d'Israël, après les États-Unis, fournissant des sous-marins nucléaires, des moteurs de chars et des munitions.

En 2023, l'Allemagne a exporté pour 300 millions d'euros d'équipements militaires, soit dix fois plus qu'en 2022. La nouvelle doctrine de réarmement de l'Allemagne fait même explicitement référence à Israël, déclarant que « la sécurité d'Israël est dans l'intérêt national allemand. »

Dans ce contexte et face à la crise alimentaire croissante à Gaza, le chancelier Friedrich Merz a surpris de nombreux Allemands en décidant, en août dernier, de geler partiellement les livraisons d'armes à Israël « jusqu'à nouvel ordre. »

Si sa décision a été applaudie par son partenaire de coalition junior, les sociaux-démocrates, et par une partie de l'opposition, elle a déclenché une vive réaction au sein de ses propres conservateurs.

Le geste de Merz était remarquable, car l'Allemagne avait l'habitude d'éviter les critiques excessives d'Israël, même lorsque Berlin n'était pas d'accord avec tout ce que faisait Israël.

L'Allemagne veut un Moyen-Orient stable et pacifique

Pourtant, l'intérêt de l'Allemagne est aussi d'avoir un Moyen-Orient stable et pacifique. Après tout, le pays abrite la plus grande population palestinienne d'Europe, avec 100 000 personnes.

Et l'Allemagne a longtemps été l'un des plus grands donateurs aux efforts d'aide de l'ONU dans les territoires palestiniens, seuls les États-Unis et l'Arabie saoudite donnant plus d'argent.

Sur le plan européen aujourd'hui, la position pro-israélienne de l'Allemagne a peu d'alliés : seuls l'Autriche et certains États d'Europe de l'Est prennent généralement le parti de Berlin lorsqu'il s'agit de la guerre à Gaza en particulier.

Mais lorsque l'Allemagne met tout son poids politique et économique en jeu, cela suffit à bloquer les initiatives contre Israël, au grand désespoir de la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

Interrogée le mois dernier par Shona Murray d'Euronews sur la manière dont elle convaincrait le gouvernement allemand de prendre des mesures contre Israël, Kallas a déclaré : « Si vous êtes d'accord pour dire que la situation est extrêmement grave, désastreuse et intenable, alors la question est de savoir ce que nous faisons à ce sujet. »

« Si vous ne soutenez pas ces mesures, quelles mesures pouvez-vous soutenir ? Apportez des alternatives », a ajouté Kallas.

Une alternative est maintenant sur la table : le plan pour Gaza du président américain Donald Trump, que le chancelier Merz a presque immédiatement soutenu.

Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche dernier, Merz a poussé pour une conclusion rapide des négociations en Égypte.

Et Netanyahu, dans une interview avec Euronews le même jour, a loué Merz pour sa position et sa décision de ne pas reconnaître un État palestinien.

Pour de nombreux observateurs, c'était la « relation spéciale » en action.

Today