A un anno dall'appello di Draghi al cambiamento, l'Ue ha risposto al rapporto sulla competitività?

Sabato scorso a Rimini Mario Draghi ha lanciato un duro monito all'Unione europea, parole forti ma non sorprendenti vista la dura fotografia che aveva fatto un anno fa sullo stato in cui versa l'Unione europea.

Al meeting di Comunione e Liberazione, l'ex presidente della Banca centrale europea (Bce) e premier italiano, ha avvertito che il blocco dei 27 Paesi rischia di restare relegato a un ruolo marginale sulle questioni politiche ed economiche mondiali.

Draghi ha sottolineato che l'Ue è stata di fatto esclusa nei negoziati di pace sull'Ucraina, una spettatrice di fronte alle stragi a Gaza e ha ceduto ai dazi degli Stati Unti.

Per questo, secondo Draghi, l’Europa non può più illudersi che la sola dimensione economica le garantisca un ruolo di pari livello nel commercio e nella geopolitica globale.

"Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui questa illusione è svanita", ha predetto l'ex banchiere centrale, esortando le istituzioni europee ad adattarsi a sfide globali ormai esistenziali.

Cos'è cambiato dal discorso di Draghi sulla competitività nel 2024?

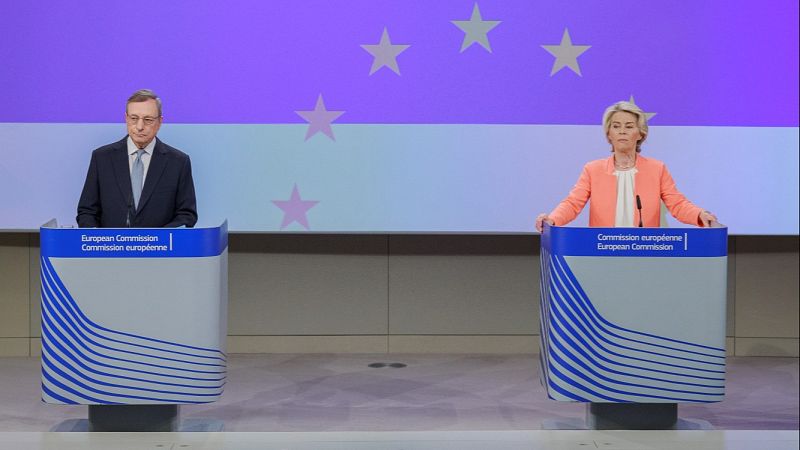

Nel settembre dello scorso anno, Draghi aveva chiesto all'Europa un cambiamento radicale a conclusione del suo rapporto sulla competitività commissionatogli dall'Ue.

Tra le priorità raccomandate nel rapporto figuravano: meno burocrazia, più coordinamento tra Stati membri, investimenti comuni e un’Unione dei mercati dei capitali più integrata.

Il cuore della proposta era il ricorso a prestiti congiunti per finanziare la transizione verde e digitale e potenziare la difesa. Secondo Draghi, servono investimenti annui tra i 750 e gli 800 miliardi di euro per colmare il divario con Stati Uniti e Cina.

Bruxelles ha dunque lanciato iniziative come il piano Safe per la difesa a marzo, un programma di prestiti progettato per raccogliere fino a 150 miliardi di euro sui mercati, in modo che gli Stati membri possano finanziare congiuntamente le acquisizioni nel settore della difesa.

Ma i governi fiscalmente conservatori, cosiddetti "frugali" come la Germania e i Paesi Bassi, si sono opposti a qualsiasi cosa che assomigli agli eurobond emessi durante la pandemia di Covid 19.

Hanno respinto, inoltre, la proposta della Commissione di raddoppiare entro il 2028 il bilancio a lungo termine dell'Ue, attualmente di circa mille miliardi di euro.

"Non vediamo la necessità di nuove risorse proprie o di nuovi prestiti comuni. Non esiste un pranzo gratis", ha dichiarato la rappresentante svedese Jessica Rosencrantz durante una riunione dei ministri dell'Ue tenutasi a luglio a Bruxelles.

Tuttavia, molti analisti sostengono che i massicci investimenti per riarmare l'Europa e trasformarla in un'economia più verde e digitale sono necessari e che il blocco potrebbe presto dover esplorare soluzioni fuori dagli schemi.

"In un momento in cui il garante dell'ordine internazionale, gli Stati Uniti, si sta ritirando, anche un'Europa unita sarà inefficace a meno che non sostenga la sua forza economica con la forza militare", ha dichiarato a Euronews Guntram Wolff, senior fellow di Bruegel.

"Il modello di crescita basato sulle esportazioni e sul sistema finanziario Usa è ormai vulnerabile, soprattutto in una fase di frizioni transatlantiche", ha avvertito Wolff.

Il tassello mancante: la decarbonizzazione

Per gli economisti, la situazione è chiara. Il modello di crescita europeo è fragile, se basato sulle esportazioni e sul sistema finanziario statunitense, in un mondo dove commercio e investimenti sono sempre più condizionati da sicurezza e geopolitica.

L’Ue resta infatti troppo dipendente dalle importazioni cinesi di terre rare e ha accettato un accordo commerciale con Washington giudicato debole. Se il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha accentuato le tensioni, trasformando il commercio globale e ponendo l’Europa davanti al rischio di ricatti politici, gli analisti denunciano l’inerzia dell’Ue che non fatto il salto di qualità verso un vero governo economico comune.

Un aspetto assente nell'intervento di Rimini è stato inoltre il tema della decarbonizzazione, che era stato centrale nel rapporto dello scorso settembre. Secondo gli esperti, l’assenza riflette la crescente distanza tra le urgenze climatiche vissute dai cittadini e le priorità geopolitiche discusse ai vertici europei.

Secondo Miguel Otero, senior fellow presso il Real Instituto Elcano di Madrid, questo scollamento riflette un crescente divario tra il dibattito geopolitico e la realtà vissuta di molti europei, in particolare in Paesi come la Spagna, dove il cambiamento climatico è sempre più grave.

"Trump ha avuto una grande influenza sull'agenda dell'ultimo anno", ha detto Otero a Euronews, aggiungendo che l'azione per il clima rimane politicamente complessa. Ma, ha avvertito, "allontanarsi da una realtà che è visibile e ha costi enormi - perché ancora una volta stiamo reagendo invece di prevenire - finisce sempre per essere più costoso".

I mercati dei capitali europei restano frammentati

Come in tutta la relazione passata, il messaggio di Mario Draghi la scorsa settimana è stato chiaro: più integrazione significa più forza. Tuttavia, l’invito a consolidare i mercati rimane una richiesta storica di Bruxelles, cui gli Stati membri della Ue hanno ripetutamente opposto resistenza.

Un altro nodo è che l’Europa sta esportando risparmi e capitali all’estero invece di investirli internamente. Completare l’unione dei mercati dei capitali, ribattezzata “Unione dei risparmi e degli investimenti” significherebbe infatti affrontare questioni politicamente sensibili rimaste bloccate per anni.

I progressi restano "al massimo incrementali", spiega Philipp Jäger del Centro Jacques Delors. Secondo Jäger, la Ue conosce i propri problemi e prova a muoversi, ma mancano ritmo e ambizione.

Due elementi lontani dal cambiamento “radicale” richiesto dall’attuale scenario globale.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima che, riducendo le barriere interne al livello degli Stati Uniti, la produttività europea potrebbe crescere del 7 per cento in sette anni.

"Alcuni speravano che la durezza delle politiche Usa avrebbe spinto l’Europa a reagire, ma così non è stato", ha spiegato Pierre Jaillet dell’Iris.

La dichiarazione commerciale congiunta Usa-Ue del 21 agosto, secondo Jaillet, ha protetto solo gli interessi minimi delle potenze industriali europee, senza configurare una vera strategia verso Washington.

"La Ue rischia un ricatto da parte di Washington, vista la necessità di mantenere il sostegno Usa all’Ucraina. Ma non può essere una scusa per restare inerti. Più aspettiamo a diversificare i rapporti commerciali e a rimuovere barriere interne, più rischiamo di cadere nell’abisso", ha rincarato Andrea Renda del Centre for European Policy Studies (Ceps).

Finora, l’Unione si è limitata a dichiarazioni e a ridurre oneri burocratici, con scarsi progressi sulle riforme strutturali. "Soprattutto, la governance resta ignorata: serve molta più Europa e un sistema decisionale più agile per sfruttare appieno il potenziale dell’Unione", ha concluso Renda.

Today